C‘est ici que se forme la génération des créateurs de demain. A la d.school, l’école de design de l’université Stanford, en Californie.

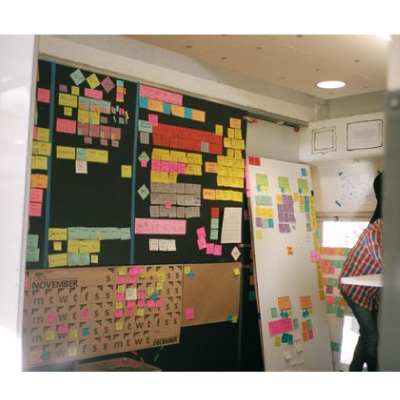

Le bâtiment ressemble à un loft. Dans les classes, le mobilier est amovible. « On ne veut rien de trop confortable. Il faut que tout le monde puisse bouger pour faciliter la conversation », explique l’enseignante Jules Sherman. Le matériel pédagogique consiste en des tableaux blancs, marqueurs et Post-it. Les ordinateurs sont proscrits, un phénomène unique dans le temple de l’informatique qu’est Stanford.

La d.school – de son nom officiel, le Hasso Plattner Institute of Design – travaille au « changement social » dans des domaines aussi variés que la conception d’objets, les politiques publiques ou la médecine. La classe de Jules Sherman s’appelle « Design et sécurité de l’accouchement ». L’idée est de repenser l’environnement de la maternité. « Les Etats-Unis sont au 37e rang mondial pour la mortalité infantile, précise le docteur Henry Lee, spécialiste de néonatalogie à l’hôpital pour enfants Lucile-Packard, de Stanford. Nous nous sommes habitués à accepter une certaine inefficacité. »

Œil neuf

Le médecin est associé à la classe mais intervient peu. A la d.school, les experts s’effacent devant les néophytes : le potentiel d’innovation vient de l’œil neuf. « C’est comme l’histoire du chat qui demande au poisson : “comment est l’eau ?” Et le poisson dit : “quelle eau ?” », explique le praticien.

Au premier trimestre, les étudiants ont interrogé des infirmières et des nouveaux parents sur leur expérience de la maternité. Ils ont visionné des vidéos tournées dans les salles de travail à l’hôpital. Chacun s’est fabriqué un « profil » (« Mary, infirmière, 38 ans », etc.) en vertu du principe de base du « design thinking » : l’empathie.

« On veut que les étudiants apprennent à marcher dans les pas des autres », explique la directrice, Sarah Stein Greenberg, elle-même une ancienne élève. Avant toute recommandation, ils doivent étudier ce que les utilisateurs « font », « disent », « pensent » et « ressentent ». « L’innovation ne doit pas se centrer sur ce dont le monde pourrait avoir besoin mais sur ce dont il a vraimentbesoin », ajoute-t-elle.

Le design thinking est né dans les années 1950 (son ancêtre est le brainstorming du publicitaire Alex Osborn). Le concept a été popularisé par l’ingénieur en mécanique et patron de la société Ideo, David Kelley, qui a fondé la d.school en 2004. Pour la plasticienne Jules Sherman, c’est une révolution. « Tout était pensé autour du processus de fabrication. Maintenant, il s’agit de design centré sur l’humain. »

Elle a passé quinze ans dans le design industriel. « Je ne connaissais que les acheteurs des chaînes de distribution Costco ou Walmart. Ils nous disaient : voilà ce qui est vendeur en ce moment, et on changeait la finition d’un produit ou la couleur. Jamais on ne se serait soucié d’aller parler aux consommateurs pour savoir comment ils utilisent leur étagère à épices ! »

« Un mouvement global »

La d.school offre une quinzaine d’enseignements qui touchentà des secteurs variés : médecine, relations internationales, éducation. Le cours le plus populaire s’appelle « design de l’extrêmement abordable » : les étudiants mettent à profit leurs connaissances technologiques pour trouver des solutions bon marché à des problèmes d’accès aux ressources essentielles dans les pays pauvres.

Au rez-de-chaussée de l’école, une vitrine présente quelques-uns des « succès » qui sont maintenant utilisés ou commercialisés : l’enveloppe thermique et la couveuse à bas coûts de l’ONG Embrace pour les prématurés ; la d.light, une ampoule LED à énergie solaire. Et la prothèse pour enfants atteints d’un pied bot, développée pour l’ONG Miraclefeet. Après avoir pris conscience au Brésil de la lourdeur des modèles existants, les étudiants ont conçu une prothèse qui dissocie la chaussure de la tige. Stanford a déposé le brevet en 2014. Depuis janvier, la prothèse est à l’essai dans neuf pays.

L’enseignement est conduit en partenariat avec une entreprise ou une ONG. Tous les jours, la directrice, Sarah Stein Greenberg, reçoit des propositions de la part d’organisations qui ne demandent qu’à bénéficier de la créativité de la d.school. Les étudiants ne sont pas pour autant transformés en consultants bon marché, affirme la directrice. « Cela reste une formation. Le but premier est de leur montrer comment acquérir de l’empathie pour des gens qui ne sont pas comme eux. » A terme, libre à eux de se lancer dans la création d’entreprise. « Environ 40 % des projets aboutissent d’une manière ou d’une autre sur le marché », indique-t-elle.

Sarah Stein Greenberg a suivi la première classe de David Kelley, quand la d.school était hébergée dans un préfabriqué. Elle a participé au premier projet, des pompes à eau en Birmanie. Depuis, la d.school est intervenue dans une vingtaine de pays, du Cambodge à l’Inde, au Népal et au Nicaragua.

Chaque année, 700 étudiants sont acceptés, pour deux à trois fois plus de postulants. Le modèle est maintenant étudié dans le monde entier. « C’est devenu un mouvement global », dit la directrice. Après avoir donné au monde Google et ses algorithmes, Stanford ne désespère pas d’y ramener l’humain.

Author : Corine LESNES pour http://www.lemonde.fr – Correspondante du Monde aux Etats-Unis basée à San Francisco

Vignette de l’article : Tableaux blancs, marqueurs et Post-it constituent le matériel pédagogique des futurs créateurs. L’ordinateur est proscrit. VIVIANE FU POUR «M LE MAGAZINE DU MONDE »